La toxoplasmose, infection parasitaire fréquente, touche une large partie de la population mondiale. Elle passe souvent inaperçue chez les personnes en bonne santé, mais elle présente de graves risques pour les femmes enceintes et les immunodéprimés. Cet article explore ses causes, ses manifestations cliniques et dévoile les avancées récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles options thérapeutiques.

Informations essentielles : Comprendre la toxoplasmose, ses risques et la prévention pendant la grossesse

La toxoplasmose est une infection parasitaire due à Toxoplasma gondii. Sa transmission résulte essentiellement de l’ingestion de viande insuffisamment cuite ou de produits souillés par des excréments de chats. En France, environ 44 % des femmes enceintes présentent des anticorps, signe qu’elles ont déjà rencontré le parasite, mais la baisse progressive de cette immunité accroît les risques pour celles qui, enceintes, n’ont jamais contracté la maladie. Vous trouverez plus d’aide via ce lien.

A lire également : Tout savoir sur le diabète

Les complications de la toxoplasmose sont particulièrement préoccupantes pendant la grossesse : si une femme non immunisée est contaminée, le parasite peut traverser le placenta et atteindre le fœtus. Le danger dépend du moment de l’infection, les lésions les plus sévères survenant lors du premier trimestre (atteintes cérébrales et oculaires). Le risque de transmission augmente avec l’âge gestationnel, passant de moins de 2 % à près de 7 % en fin de grossesse.

La prévention repose sur l’hygiène alimentaire stricte (cuisson à cœur > 67°C, lavage des fruits et légumes, port de gants pour le jardinage et lors de la manipulation de litière), et un dépistage sérologique régulier pour adapter le suivi médical.

En parallèle : Thérapies alternatives pour la maladie d’Alzheimer

Origine, cycle de vie du parasite et modes de transmission de la toxoplasmose

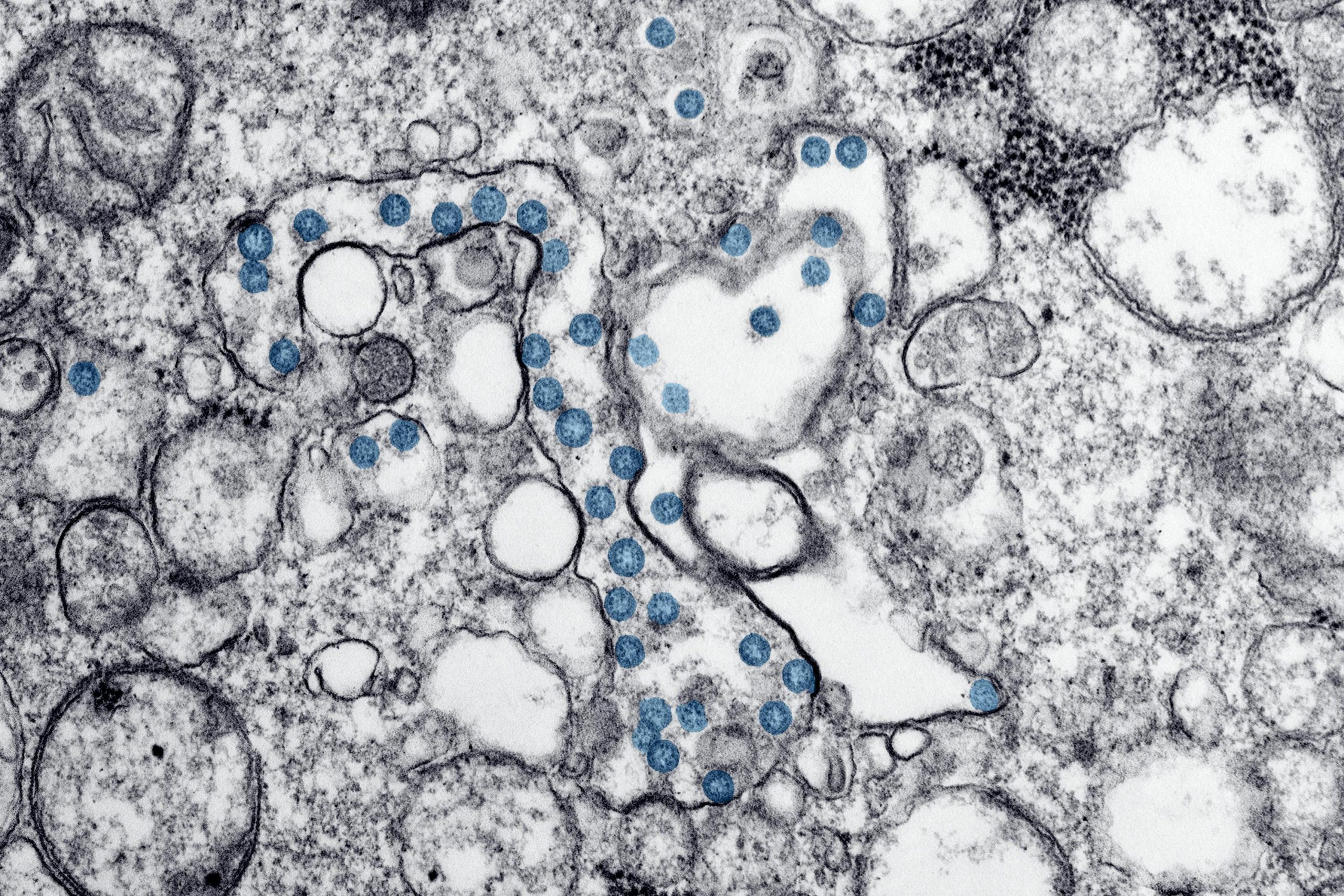

Cycle biologique de Toxoplasma gondii et rôle des chats et animaux d’élevage

Toxoplasma gondii possède un cycle complexe : seuls les félins, dont le chat domestique, hébergent la reproduction sexuelle du parasite et expulsent des oocystes via les selles. Ces oocystes, très résistants, contaminent l’environnement. Les animaux d’élevage (ovins, porcins, caprins) consomment de la nourriture ou de l’eau souillée, développant alors des kystes musculaires qui persistent dans leur viande.

Sources et voies principales de contamination humaine : viande, eau, légumes, litière de chat

La contamination survient principalement par trois voies :

- Consommation de viande insuffisamment cuite contenant des kystes (notamment porc, mouton, parfois bœuf).

- Ingestion d’oocystes présents sur des légumes souillés ou dans l’eau contaminée.

- Contact avec la litière de chat : le risque concerne surtout les chats jeunes ou en chasse, les chats d’intérieur nourris industriellement présentent un risque très faible.

Groupes professionnels et domestiques à risque accru, transmission environnementale

Certaines professions (éleveurs, vétérinaires, cuisiniers, jardiniers) s’exposent davantage à la toxoplasmose via contact avec des animaux, viande crue ou terre contaminée. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les bébés à naître constituent les groupes les plus vulnérables : une attention particulière à l’hygiène alimentaire, au nettoyage des légumes et à la gestion de la litière reste essentielle.

Signes cliniques, diagnostic et conséquences de la toxoplasmose chez l’humain

Formes cliniques : asymptomatiques, pseudo-grippales, complications neurologiques et oculaires

La majorité des adultes immunocompétents infectés par Toxoplasma gondii ne présentent aucun symptôme perceptible. On observe des signes chez environ 20 % : fièvre modérée, fatigue persistante, douleurs musculaires ou articulaires, et adénopathies cervicales, proche d’un tableau pseudo-grippal. Chez la femme enceinte, tout symptôme banal doit alerter, surtout en l’absence d’immunité préalable.

Des complications plus graves surviennent chez les immunodéprimés : troubles neurologiques (convulsions, troubles moteurs, encéphalite) ou oculaires (choriorétinite, baisse de vision). L’enfant atteint de toxoplasmose congénitale peut présenter une hydrocéphalie, des calcifications intracrâniennes ou des troubles oculaires, parfois tardifs.

Diagnostic biologique : sérologie, PCR, interprétation des IgG/IgM, cas particuliers de la grossesse

Le dépistage repose sur la sérologie : la recherche d’IgG (immunité ancienne) et d’IgM (infection récente). Une sérologie isolée doit être interprétée selon les dates et la grossesse : IgG+ / IgM- = immunité acquise, aucun risque fœtal ; IgM+, recherche d’une infection récente ou en cours, nécessitant d’autres tests (avidity IgG, PCR amniotique). La PCR sur liquide amniotique est proposée quand la séroconversion maternelle est documentée.

Risques et conséquences chez le fœtus, nouveau-né, immunodéprimés et adultes

Le risque de transmission au fœtus augmente avec la gestation : faible au 1er trimestre mais plus grave ; élevé au 3ᵉ trimestre mais séquelles fœtales plus rares. Chez le nouveau-né, les formes sévères s’expriment par des lésions cérébrales ou oculaires. Pour les immunodéprimés, la réactivation ou l’infection primaire peut entraîner des atteintes cérébrales menaçantes.

Prise en charge, avancées thérapeutiques et recommandations actualisées

Protocoles actuels de traitement : spiramycine, pyriméthamine, sulfadiazine, gestion des effets secondaires

En cas d’infection durant la grossesse, la spiramycine est prescrite dès la séroconversion : 3 g/jour en plusieurs prises pour limiter la transmission au fœtus. Si l’atteinte fœtale est confirmée (PCR amniotique +), l’association pyriméthamine et sulfadiazine, couplée à l’acide folinique pour réduire le risque d’anémie et de neutropénie, est instaurée sur prescription spécialisée. Ces traitements exigent des bilans sanguins répétés pour surveiller d’éventuelles complications hématologiques ou allergiques.

Suivi post-natal et surveillance à long terme des enfants exposés

Après la naissance, le diagnostic néonatal repose sur la recherche d’anticorps IgM/IgG et des examens neurologique et ophtalmologique. Lorsque l’infection est avérée, un traitement prolongé (jusqu’à un an) par pyriméthamine, sulfadiazine et acide folinique est institué pour réduire les séquelles. Une surveillance annuelle ophtalmologique est recommandée jusqu’à la fin de l’adolescence.

Avancées en recherche : nouvelles cibles thérapeutiques, stratégies vaccinales, impact neurologique

La recherche avance vers l’identification de protéines cibles pour inhiber l’attachement du parasite, et des stratégies vaccinales émergent. L’impact neurologique et psychiatrique de la toxoplasmose fait aussi l’objet de recherches, explorant de possibles liens avec certains troubles du comportement.